梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢を自宅で手作りする場合、作り方の基本は共通しています。

基本を覚えると、梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢作りに応用がききます。

さらに、梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の保存方法・賞味期限・飲み頃・飲み方を一挙解説します。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢作りに必要な準備物

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢作りに必要な準備物には以下のものがあります。

●梅

●砂糖

●保存瓶

●竹串

●その他材料

梅、砂糖、保存瓶、竹くじは共通です。

順に見ていきましょう。

梅

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢を作る時に必要な梅には以下の種類があります。

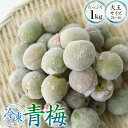

●青梅

●完熟梅(黄色くなった梅)

●冷凍梅

青梅

酸味があり、すっきりとした風味ですがコクがあり美味しいです。

青梅は常温で置いておくと、2~3日で熟してしまいます。

青梅が届いたらすぐに漬けることをおすすめします。

青梅は和歌山県産の南高梅が有名です。

完熟梅(黄色くなった梅)

フルーティーでまろやかな風味になりますが、ドロっとしたり発酵しやすく、カビやすいので注意が必要です。

冷凍梅

青梅を冷凍した梅です。

青梅の収穫時期は6月~7月頃です。

即ち、この時期には青梅を入手できますが、それ以外の時期は冷凍梅しか手に入りません。

また、青梅の収穫時期に梅を多めに購入して冷凍庫で保管し、作り置きがなくなったら、又作る方法もあります。

冷凍梅は、収穫したての青梅で漬ける梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢に比べて風味が弱くなってしまいます。

尚、青梅を冷凍庫に入れると、繊維が破壊され、梅のエキスが出やすくなります。

発酵の可能性が少なくなるメリットもあります。

砂糖

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢を作る時は、青梅(又は冷凍梅)+砂糖が基本です。

砂糖と一緒に入れることで、砂糖が溶け、砂糖水となり、その砂糖水の濃度が濃くなるにつれて、梅の実と外の液体との分子濃度の差が大きくなり、浸透圧で実から外にエキスが出てきます。

砂糖には、角砂糖、蜂蜜、白砂糖、三温糖、グラニュー糖、甜菜糖などがありますが、砂糖の種類によって味が変わります。

▶砂糖の種類について詳しくは⇒砂糖の種類の違い~特徴・料理の用途・カロリー(大さじ1杯)・価格の比較一覧表

お砂糖の風味が梅シロップの味に反映されます。

また、砂糖の溶け方に早さで、梅の味や香りにも違いが出ます。

氷砂糖は表面積が小さくゆっくり溶けて行くので、ゆっくり砂糖の濃度が上がり、ゆっくりとエキスが抽出されていき、味と香りも十分に抽出されていきます。

白砂糖では表面積が大きいのですぐに溶けていき、急激な砂糖濃度の上昇により、果実から水分ばかりが抽出され、味や香りの成分の乏しい抽出になります。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢を作る時は、氷砂糖がオススメです。

但し、砂糖が溶けるまでに時間がかかると、どうしても発酵しやすくなります。

梅+砂糖等を入れた容器は、お砂糖が溶けやすくなるようできれば毎日ゆすると良いです。

青梅1kgに対して入れる砂糖の量は後述します。

保存瓶

保存瓶とは、梅+砂糖等を入れる蓋つきの容器(ビン)です。

梅を容器に入れる時に、放り込むと潰れてしまいます。

底まで手が届くよう、入り口が広い容器を使います。

梅酒瓶、果実酒ビンといった名前で販売されています。

容器の大きさは入れる原料の用によります。

梅シロップ(梅ジュース)は3L瓶が、梅酒・梅酢を作る場合は4~5L瓶が必要です。

※青梅1㎏を想定

砂糖とお酒又はお酢の量を加減すると、梅酒・梅酢も4L瓶で作ることが可能です。

竹串

竹串(たけぐし)は青梅のヘタを取るのに使います。

青梅のヘタをキレイに取れば取るほど、青梅の梅酒にエグ味がなくなりさわやかな味わいになっていきます。

竹串を使う理由は梅は金気(金属)を嫌うといわれているからです。

その他材料

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢に共通する材料は青梅+砂糖です。

ここに別の材料をプラスすることで、梅酒や梅酢が出来上がります。

●梅シロップ(梅ジュース):青梅+砂糖

●梅酒:青梅+砂糖+ホワイトリカー等のアルコール

●梅酢:青梅+砂糖+リンゴ酢等のお酢

青梅+砂糖を広口容器に入れるまでの手順は全く同じです。

そのままだと、梅シロップ(梅ジュース)が出来上がり、最後にホワイトリカー等のアルコールを入れると梅酒に、最後にリンゴ酢等のお酢を入れると梅酢になります。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の作り方【共通】

梅酒及び梅酢は最後にホワイトリカー等かリンゴ酢等を入れますが、それまでの手順は、梅シロップ(梅ジュース)の作り方と同じです。

梅酢には梅干しの汁から作る方法もありますが、ここでは青梅を使った塩分0%の梅酢の作り方をご紹介します。

①保存瓶を消毒

②青梅を洗う

③青梅の水気を拭きとる

④青梅のヘタを取る

⑤青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる

保存瓶を消毒

保存瓶を消毒するのは、雑菌によるカビの発生を抑える為です。

保存瓶を消毒するには以下の4つの方法があります。

●煮沸消毒

●熱湯消毒

●アルコール消毒

●電子レンジで消毒

この中で一番手軽に出来るのは「熱湯消毒」です。

①保存瓶をしっかり洗う

②60℃くらいのお湯を瓶に入れ、瓶を回して全体を温める。

③瓶の中に入ったお湯を捨てる。

④沸騰したお湯を瓶に入れ、瓶を回して全体を消毒する。

⑤布巾を引いた上に瓶をひっくり返して置き、中が乾燥するまで待つ。

青梅を洗う

流水で洗うのが一番。

但し、ごしごし洗うと皮がめくれるので、やさしく洗う。

青梅の水気を拭きとる

水気が残っているとカビの原因になります。

綺麗なタオルで水気を拭きとりましょう。

青梅のヘタを取る

竹串で青梅のヘタを一つ一つ丁寧に取り除きます。

青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる

(1)保存瓶の底に青梅を一面、並べます。

(2)青梅の上に満遍なく氷砂糖を乗せます。

(3)氷砂糖の上に青梅を一面、並べます。

後は、(3)⇒(2)の繰り返し、最後は(2)で終わります。

梅シロップ(梅ジュース)の作り方

以上は、梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢に共通した手順です。

※材料の量は一例です。砂糖の量を加減すると、甘さを調整できます。

≪材料≫

・青梅1㎏

・氷砂糖1㎏

※甘さ控えめの時は700g

≪手順≫

①保存瓶を消毒

②青梅を洗う

③青梅の水気を拭きとる

④青梅のヘタを取る

⑤青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる

梅シロップ(梅ジュース)はこの後は保存して終わりです。

※保存方法は後述

梅酒の作り方

梅酒の作り方の手順の①~⑤は梅シロップ(梅ジュース)と同じです。

※材料の量は一例です。砂糖の量を加減すると、甘さを調整できます。

青梅とホワイトリカーの割合も決まりはありません。

≪材料≫

・青梅1㎏

・氷砂糖500g~800g

※甘い飲み物で割る方は500gでOK

・ホワイトリカー(果実酒用/35度)1.8L

≪手順≫

①保存瓶を消毒

②青梅を洗う

③青梅の水気を拭きとる

④青梅のヘタを取る

⑤青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる

⑥ホワイトリカーを入れる

⑦保存

※保存方法は後述

梅酒に入れるアルコールは、ホワイトリカー(果実酒用)、ウイスキー、焼酎、日本酒など何でも構いません。

但し、アルコール度数20度以上のものにして下さい。

※20度未満のアルコールで梅酒を作ることは酒税法で禁じらています。

おすすめは35度以上のお酒です。

アルコール度数が高いお酒を使うことで腐敗しにくくなり、梅酒を長期間保存できるようになります。

アルコールの種類によって、梅酒の風味や香りに違いが出ます。

梅の香りや味を楽しみたい場合は、ホワイトリカー(35度)がオススメです。※無味無臭の蒸留酒です。

梅酢の作り方

梅酢の作り方の手順の①~⑤は梅シロップ(梅ジュース)と同じです。

※材料の量は一例です。砂糖の量を加減すると、甘さを調整できます。

青梅とお酢の割合も決まりはありません。

≪材料≫

・青梅1㎏

・氷砂糖800g~1kg

・お酢1.8L

≪手順≫

①保存瓶を消毒

②青梅を洗う

③青梅の水気を拭きとる

④青梅のヘタを取る

⑤青梅と氷砂糖を交互に瓶に入れる

⑥ホワイトリカーを入れる

⑦保存

※保存方法は後述

梅酢に入れるお酢には、リンゴ酢、穀物酢、米酢、黒酢などがあります。

お酢の種類によって、風味や香りに違いが出ます。

▶お酢の種類の違いについて詳しくは⇒お酢の種類の違い(使い分け方)・効果をスッキリ解説!

次に梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の保存方法を見ていきましょう。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の保存方法と賞味期限

保管方法

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の保管方法に共通するの次の2点です。

●冷暗所で保管

●砂糖が溶けやすいに毎日瓶をゆする。

但し、梅シロップ(梅ジュース)の保存場所は冷蔵庫がベストです。

賞味期限

梅シロップ(梅ジュース)の賞味期限

梅シロップ(梅ジュース)が出来あって火を通したものは、密封状態で1年くらい。

梅酒の賞味期限

梅酒は35度以上のお酒で作るので、賞味期限は基本的にありません。

勿論、前述した雑菌のわかない作り方を行い、冷暗所で密閉して保存した場合の話です。

開封後は、早めに飲み切りましょう。

梅酢の賞味期限

梅酢は冷蔵庫に入れると1年ぐらいは問題なく持ちます。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の飲み頃は?

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の飲み頃は物によって異なります。

梅シロップ(梅ジュース)の飲み頃

保存して、1週間から10日で出来上がりです。

そのまま、続けて保存しても良いですが、火を通すと、賞味期限が長くなります。

≪火の通し方≫

梅シロップ(梅ジュース)から梅を取り出し、弱みで15分くらい火にかけます。

アクをすくいながら沸騰しないよう注意。

火を止めて冷ましたら完成です。

梅酒の飲み頃

梅酒は保存してから半年後からのお飲みいただけます。

但し、1年経つ頃からが青梅のエキスが浸透し、味わい深い梅酒になってきます。

青梅の実は、軽めの風味が好みの方は早めに取り出してください。

深みのある青梅の風味を味わいたい方は1年ほどたってから取り出してください。

梅酒が濁ったり、青梅が崩れてこない限りは漬けたままでも大丈夫です。

梅酢の飲み頃

梅酢は保存後1~2ヶ月ほどで飲み頃になります。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢の飲み方

梅シロップ(梅ジュース)の飲み方

水で薄めて飲みます。

炭酸水や牛乳で割っても美味しいです。

梅酒の飲み方

梅酒の出来を確かめるには、ストレートかロックがオススメです。

その他に、「水割り」「炭酸(ソーダ)割り」、「お湯割り」も美味しいです。

梅酢の飲み方

酸味が強いので、飲む時は炭酸水や冷水で薄めて飲みます。

又、梅酢にオリープオイル、調味料等を混ぜて作ったドレッシングも美味しいです。

梅シロップ(梅ジュース)・梅酒・梅酢【比較表】

| 種類 | 梅シロップ(梅ジュース) | 梅酒 | 梅酢 |

|---|---|---|---|

| 梅(青梅) | 1㎏ | 1㎏ | 1㎏ |

| 砂糖 | 氷砂糖1㎏ ※甘さ控えめの時は700g | 氷砂糖500g~800g ※甘い飲み物で割る方は500gでOK | 氷砂糖800g~1kg |

| その他材料 | なし | ホワイトリカー(果実酒用/35度)1.8L | お酢1.8L |

| 飲み頃 | 1週間から10日 | 6ヶ月~1年 | 1~2ヶ月ほど |

| 賞味期限 | 1年※火入れしたもの | なし | 冷蔵庫で1年 |